概要・診療方針

病理診断は病変が良性か悪性かのようにシロかクロかをつける審判役で、患者さんの治療の最終的な方針を決める大きな役割を持ち、ここで間違った"判断"を下せば生命にかかわるだけに責任は重大です。病理診断科は平成20年4月から標榜診療科として承認され、現在、病気の早期発見ときめ細やかな治療が求められる中で、病理の重要性が改めて認識されるようになりました。

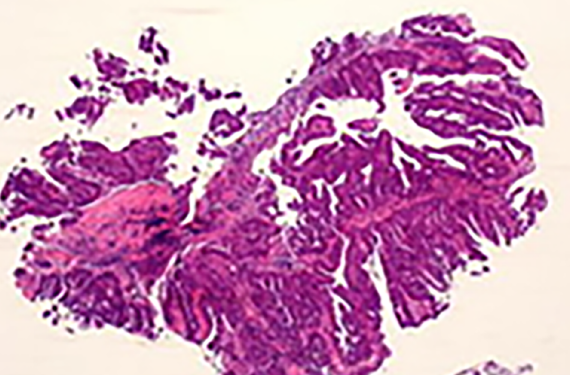

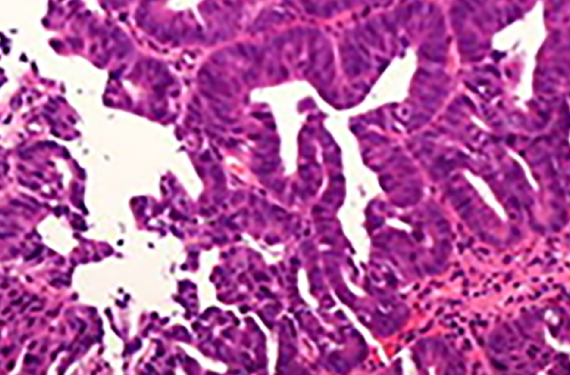

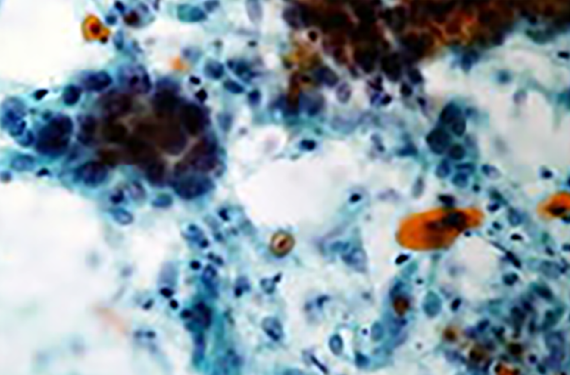

病理診断には細胞診、組織診断、術中迅速診断、病理解剖があり、組織診断はまず、病変の一部を採取し、顕微鏡を通して病気の診断を決める"生検"が行われ、その後、外科的な手術により切除された病変全体の詳細な診断により、治療方針が決定されます。臨床医との緊密な連携のもとで、的確な病理診断は患者さんにより優れた医療を提供することが可能になります。